2025年10月に株式会社InProc(以下InProc社)が、シードラウンドで2億円の資金調達を発表しました。Angel Bridgeも本ラウンドにおいて出資しています。

InProc社は、間接材の調達購買活動を最適化するためのAIエージェントと自社のプロフェッショナル人材によるBPO・プロフェッショナルサービスを提供しているスタートアップです。

今回の記事では、Angel BridgeがInProc社に出資した背景について、特に間接材コスト最適化におけるペインとInProc社の強みに焦点を当てて解説します。

1. 間接材コスト最適化の業務と課題

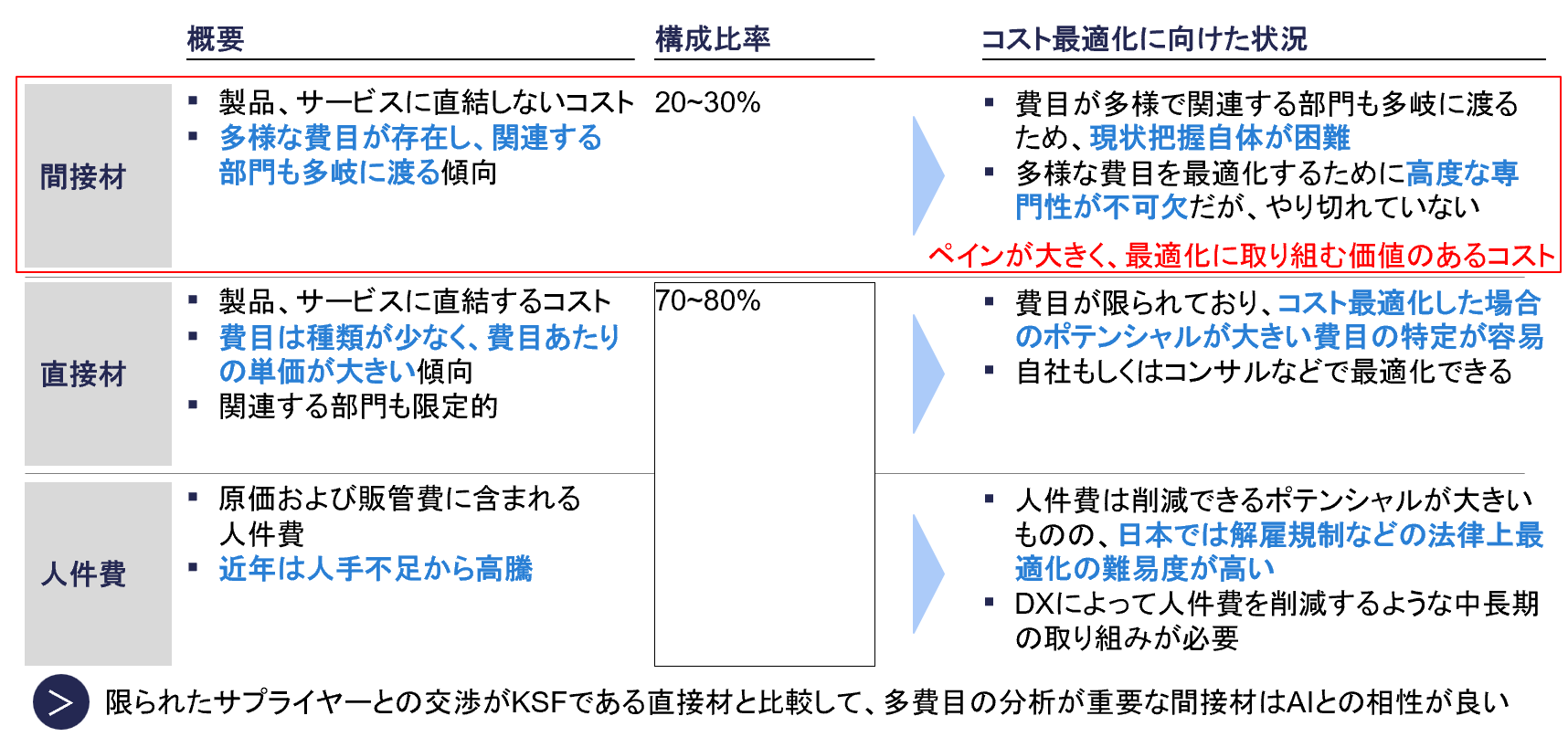

まず初めに企業のコスト構造について説明します。企業のコスト構造は、間接材・直接材・人件費に分解することができます。間接材は製品の生産に直接は関わらないものの、企業活動に必要な資材全般を指します。製造備品、消耗品、各部署の間接経費など、多様な費目が存在し、関連する部門も多岐にわたります。一方で直接材は、製品の構成要素となる原材料であり、仕入品、原材料、部品などが含まれます。特徴として、費目の種類が少なく、関連する部門も限定的で、費目あたりの単価が大きい傾向にあります。最後に、人件費は従業員の労働に対して支払われる給与を指します。近年は、少子高齢化と労働人口の減少により人件費の高騰が進んでいます。

続いて、企業のコスト最適化を進める上で、各費用項目の削減余地、及び間接材コスト最適化のペインについて説明します。まず、直接材は費目が少なく大ロットでの取引が通例であるためにコスト最適化のレバーが比較的明確で、一般に買い手の力が強い取引になっています。仕入条件の見直し、サプライヤーの集約、長期契約の締結、内製化や委託先の見直しなど、効果の出やすい打ち手が限られた費目に集中しており、社内の関連部門も限定されます。そのため、自社もしくはコンサルを用いて比較的容易にコスト最適化を進めることができます。人件費は、削減余地が大きい重要な項目であるものの、日本では雇用規制など厳しい法律上の制約があり、短期間の最適化が相対的に難しい領域です。そのため、社内業務のDXによって省人化を進めるなど、中長期的な取り組みを地道に進めることが必要になります。

図1. 企業におけるコスト構造

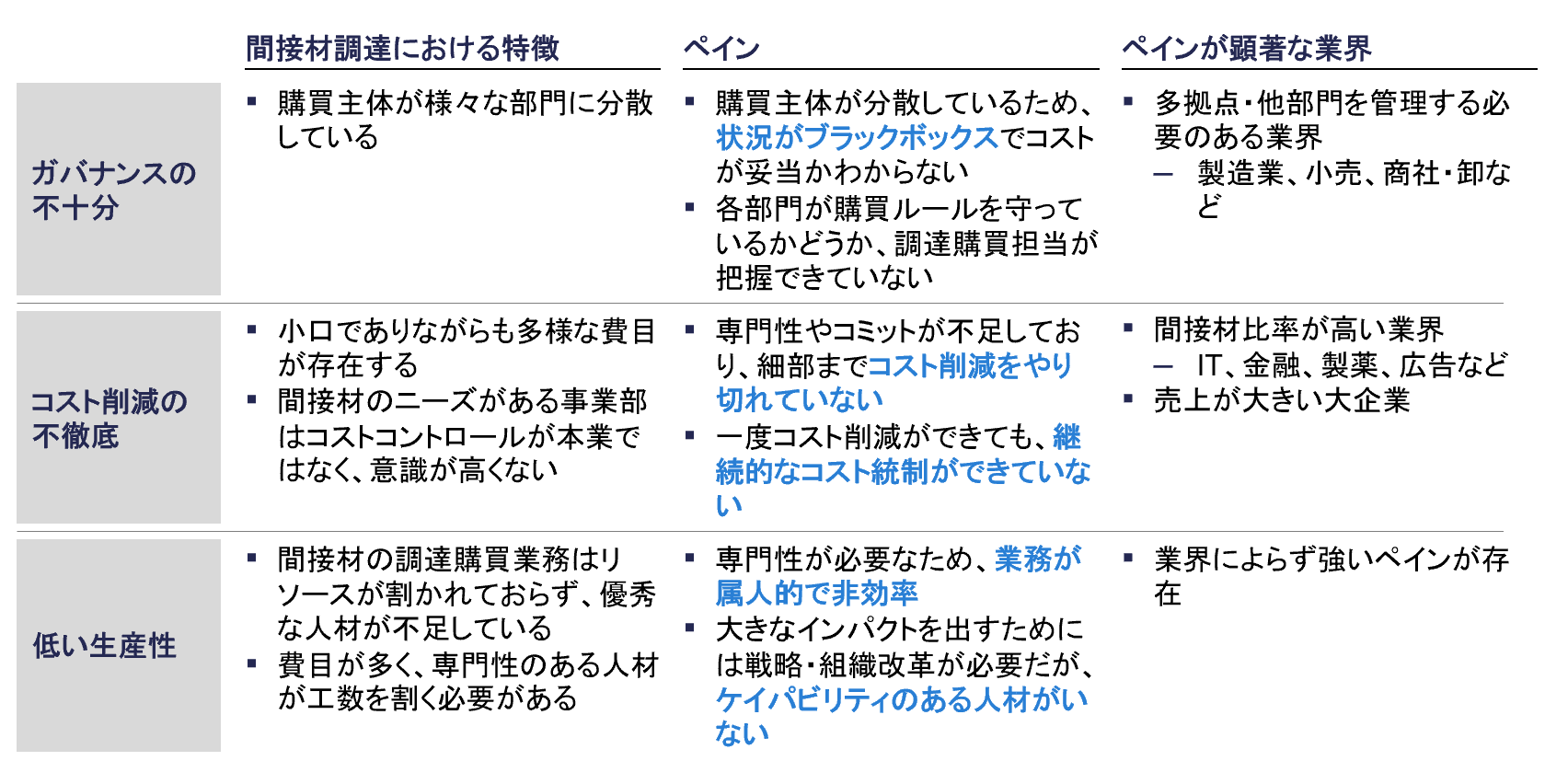

一方で、企業におけるコスト構造の2~3割を占める間接材コストは、費目が細分化されており、多岐にわたる部門に支出が分散しているため、現状把握自体が難しい領域です。これを背景に、ガバナンスの不十分、コスト削減の不徹底、低い生産性など、様々なペインが存在します。

① ガバナンスの不十分

間接材は、購買主体が各部門に分散し、発注や支払いがブラックボックス化しているため、調達購買担当が部門を跨いで購買ルールの徹底度合いを把握するのが困難です。特に製造業、小売業、商社・卸など、拠点数が多く、多岐にわたる部門を管理する必要がある業態ではペインが顕著に現れます。

② コスト削減の不徹底

間接材は、小口でありながらも多様な費目が存在するため、現状把握や継続的なコスト統制がしづらいと言えます。また、間接材のニーズがある事業部は、コストコントロールが本業ではないため、コスト最適化の意識が低く、専門性やコミットメントが不足している傾向にあります。そのため、各部門において、細部までコスト削減をやり切れず、現状維持のままになっているケースが多いです。

③ 低い生産性

調達購買業務と調達コストの削減は、専門性のある人材が工数を割く必要があり難易度の高い領域です。その中でも、間接材の購買業務は属人的で非効率になる傾向があり、領域に特化した専門性のある人材が不足しています。

図2. 間接材コスト最適化におけるペイン

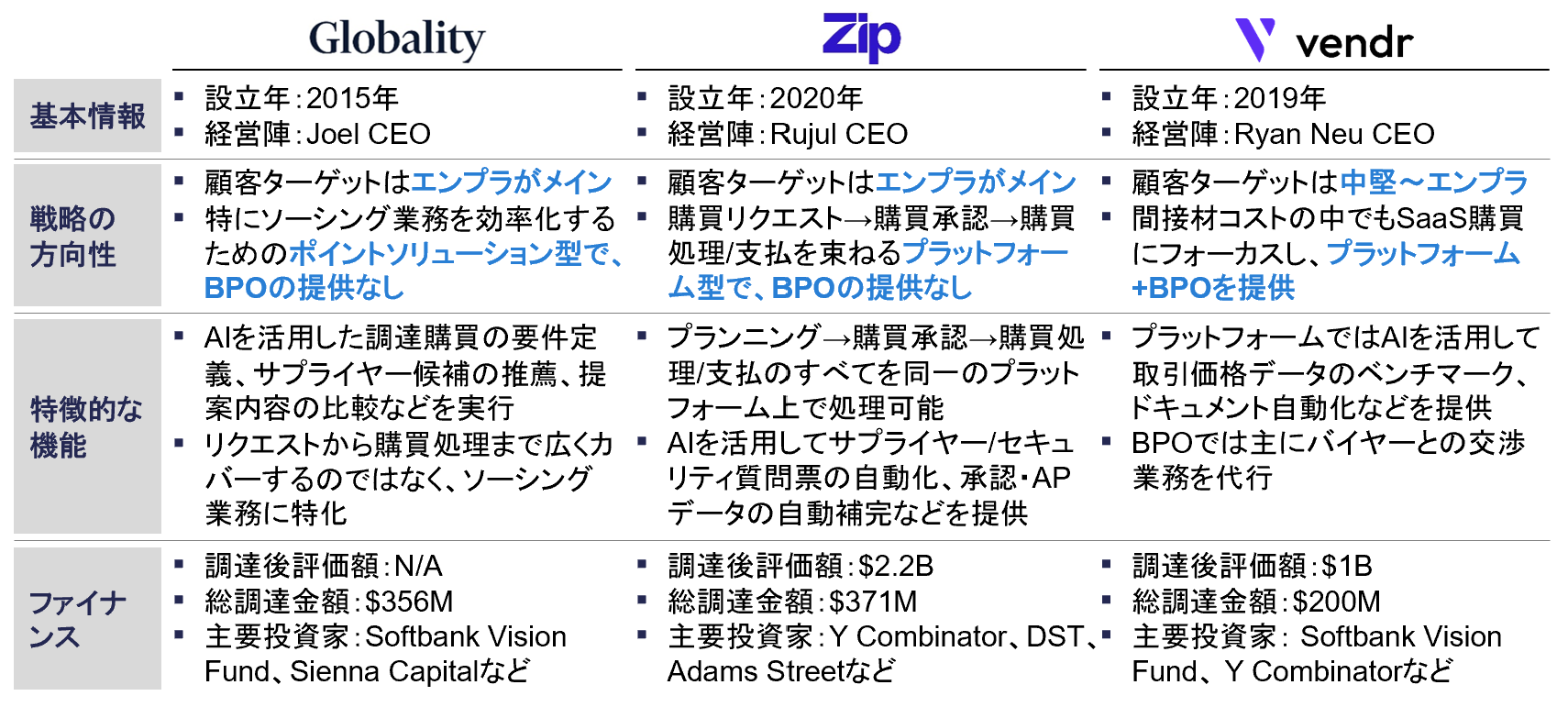

これらの理由により間接材コストの最適化は、他の費用に比べて難易度が高く、多くの企業では課題を認識しつつも、手が付けづらい領域になっているのが実情です。このような労働集約的であるものの顧客社内のデータが重要であったり、ナレッジを要するなど属人性の高い業務は従来のSaaSで最適化しづらい領域です。しかしデータを与えると学習が進むAIエージェントとの相性は非常に良いと考えており、間接材コストの最適化とAIエージェントを掛け合わせたInProc社のアプローチは有望であると考えています。実際に、海外市場ではGlobality、Zip、Vendrなど、同様のアプローチをする様々なプレイヤーが出現しています。

図3. 海外の主要プレイヤー

2. InProc社の事業概要と強み

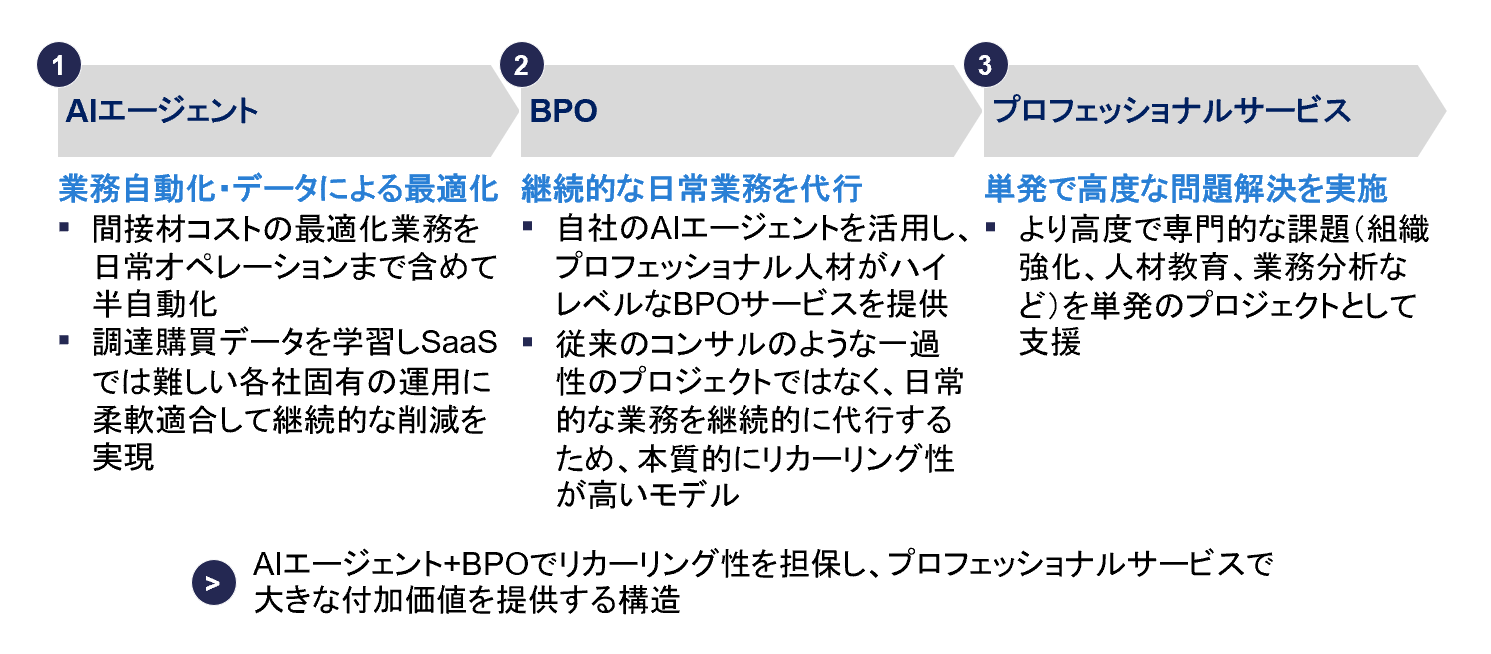

続いてInProc社の事業概要について説明します。同社は、AIエージェントと自社のプロフェッショナル人材によるBPO(Business Process Outsourcing)、及びプロフェッショナルサービスを掛け合わせることで、支出状況の可視化、施策立案、実行支援、モニタリングまでを一気通貫で代行する間接材コストの最適化に特化したサービスを提供しています。

① AIエージェント

InProc社が提供するサービスの中核であるAIエージェントは、日常的に発生する間接材コストの最適化業務を半自動化します。個社ごとの調達購買データを学習し、汎用的なSaaSでは対応しきれない各社固有の運用に柔軟に適応します。日常的な業務の上流から入り込むAIエージェントを開発することで、業務の基盤を構築するスティッキネスの高いサービスを提供しています。

② BPO

同領域における経験が豊富なプロフェッショナル人材が自社のAIエージェントを活用し、高度なBPOサービスを提供します。従来のコンサルティングのような一過性のプロジェクトに制限されることなく、日常的な業務を継続的に代替することで、社内により深く入り込み、顧客のペインを本質的に解消します。総務系だけでなく、難易度の高い「修繕工事」「IT」「マーケティング」「サプライチェーン」領域にも対応できることも大きな強みの一つです。

③ プロフェッショナルサービス

組織強化、人材教育、業務分析など、より高度で専門的な課題に対して、単発のプロジェクトとしてプロフェッショナルサービスを提供します。AIエージェントとBPOを踏まえて、吉江CEOと中島COOを中心としたプロフェッショナル人材が、現状コンサルティングファームが担っている高度で専門的な課題の解決を目指します。

図4. InProc社の事業概要

単純なコンサルティングモデルではリカーリング性が薄く、市場から高いバリュエーションで評価される難易度は高まります。一方でInProc社は顧客の日常的な業務をカバーするAIエージェントとBPOをベースとし、プロフェッショナル人材がさらに高次元な課題を解決するコンサルティングを提供するモデルであり、高いリカーリング性を実現することができると考えています。また既に高い精度にあるAIエージェントは継続的に顧客の調達購買データを学習することでより精度が高まり、高いスティッキネスも実現できるビジネスモデルであると見ております。

3. 経営陣

InProc社に投資するにあたり、領域への知見が深く優れた経営チームの存在が最も重要な後押しになりました。

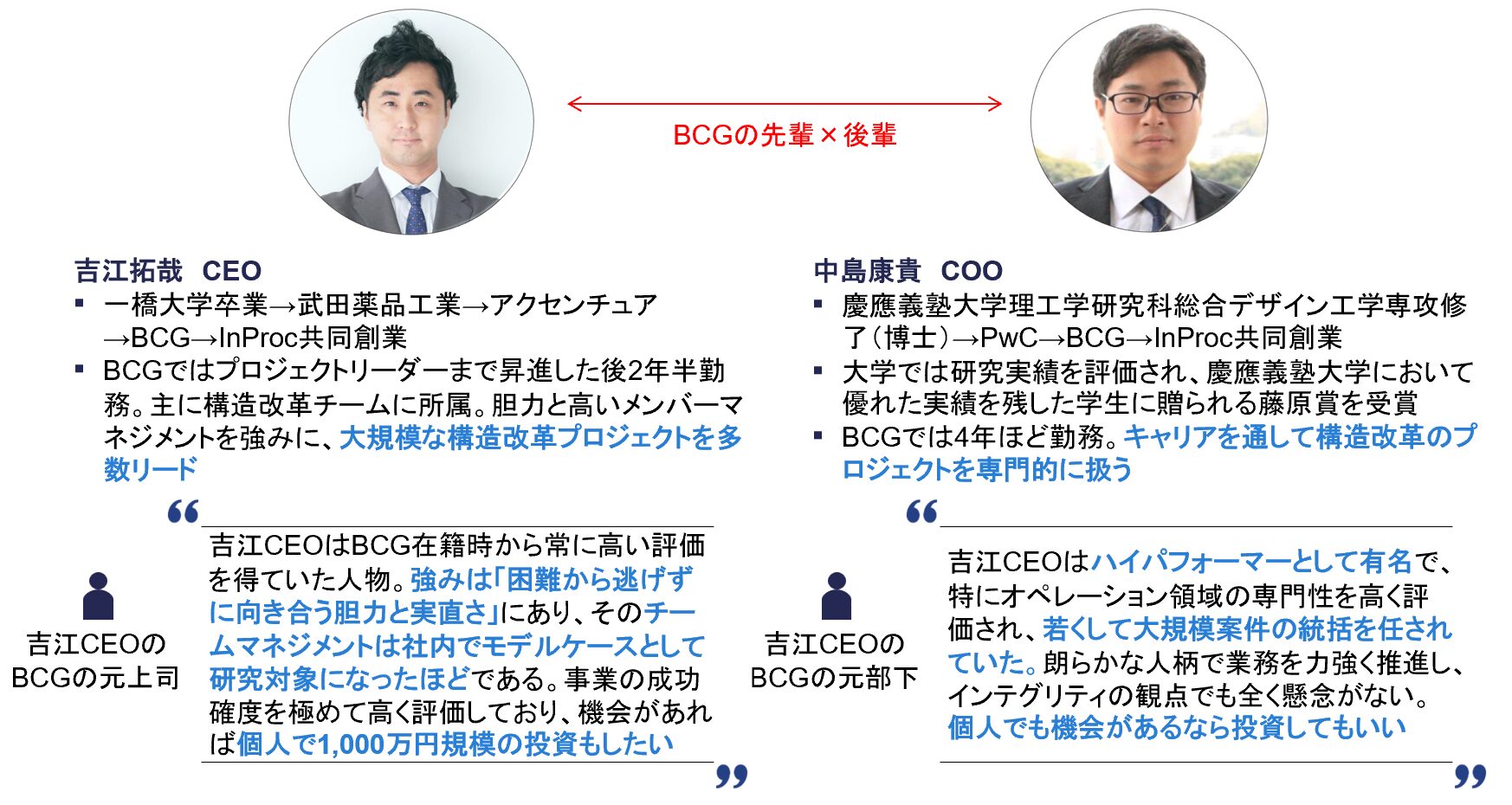

図5. InProc社の経営陣

吉江CEOは、一橋大学を卒業し、武田薬品工業とアクセンチュアを経てボストン コンサルティング グループ(BCG)に入社し、プロジェクトリーダーまで昇進されました。BCGでは、構造改革チームで大規模案件を多数リードし、クライアントと伴走する意思決定スタイルで、調達改革の実行フェーズまで踏み込む支援を推進されていました。BCG時代の上司や部下からはハイパフォーマーとして高い評価を得ておられました。投資家としては戦略ファーム出身起業家が躓く理由としてしばしば挙げられる、「ご本人が優秀でストイックだからこそ組織マネジメントがおざなりになる」リスクについても確認を行いましたが、吉江CEOの場合はチームマネジメントにおいて、BCG社内でモデルケースとして取り上げられるほど信頼を集めておられ、この点も投資に向けて大きな後押しとなりました。その後、2度の調達購買改革プロジェクトで一緒に働いた経験がある中島COOと意気投合し、2025年にInProc社を共同創業されました。調達購買活動へのAI適用の可能性や費用対効果について議論を重ねる中で、現状のプロセス改善の必要性を強く感じるようになり、創業に至ったとのことです。吉江CEOは、調達購買活動最適化に向けた知見が豊富であり、ファウンダーマーケットフィットしている事業領域において、高い推進力を発揮されています。

中島COOは、慶應義塾大学理工学研究科で博士号取得後、PwCに入社し、その後BCGで4年ほど勤務されておりました。キャリアを通して構造改革のプロジェクトを専門的に扱い、コストコントロールにおける全ての標準費目に対して戦略策定から実行まで一連のプロセスを経験されています。なお、吉江CEOとは、各経営陣とのインタビューを通じて、単にBCGで先輩・後輩の関係であっただけでなく、共にプロジェクトで一緒に働く中で相互に強い信頼関係が構築されていることを確認させていただきました。

InProc社では、吉江CEOと中島COOが戦略コンサルティングファームで培われた調達購買活動に対する知見が遺憾なく発揮されており、確固たる競合優位性の基盤を構築しています。

4. おわりに

間接材コストは、企業におけるコスト構造の2~3割を占める重要な費用である一方で、各費目が小口であり多数存在することに加えて、費目ごとに削減手法が異なり専門性が必要であるため、コスト最適化の難易度が高いです。

こういった強いペインが存在してAIと相性の良い領域で、前職でも相性の良かったファウンダーマーケットフィットしている優秀な経営陣が勝負される点に大きく期待しております。AIエージェントは特にスピード感が重要であり、このタイミングで市場に参入されていること、まだシードの会社ではあるもののBPOも提供することでキャッシュを生み出せることも投資家として心強いポイントでした。AIエージェントとBPOで顧客の日常的な業務に入り込み、より高度で専門的な課題に対しても高い専門性を用いたプロフェッショナルサービスで解決できる体制を整えています。今後も国内における間接材コスト最適化の市場を牽引し、大きな成長を遂げるとAngel Bridgeも確信しています。

Angel Bridgeは社会への大きなインパクトを創出すべく、難解な課題に果敢に挑戦していくベンチャーを応援しています。ぜひ、事業戦略の 壁打ちや資金調達のご相談など、お気軽にご連絡ください!